„Phase 0“ Chance & Risiko: Das ist die Überschrift, über einen von der Präsidentin der Architektenkammer Berlin,

Christine Edmaier verfassten Artikel im Deutschen Architektenblatt (DAB) 02/2017, indem offensichtlich die Strategie verfolgt wird, eine Phase 0 als zwingendes Preisrecht in die HOAI zu integrieren.

Gemeint ist hier die Projektphase, die vor der HOAI-Phase 1 Grundlagenermittlung der Objektplaner bearbeitet werden muss, und die mit „Phase 0“ bezeichnet wird. Die Wortschöpfung ist weitgehend unklar. Der Autor hat die Entwicklung über viele Jahre aktiv mitgestaltet und hofft hiermit, Klarheit über die Begrifflichkeiten zu schaffen.

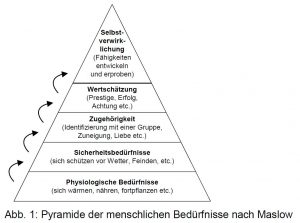

Der Begriff „Phase 0“ lässt sich bis ins Jahr 1989/90 zurückverfolgen und wurde seinerzeit verwendet für das, was wir heute mit Projektsteuerung und Bedarfsplanung bezeichnen. Die Komplexität von Bauvorhaben war bis Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts – gemessen an der heutigen Komplexität – eher gering. Architekten und/oder Ingenieure übernahmen bis dahin, und bei einfachen Bauvorhaben ist das heute noch so, neben ihrer Tätigkeit als Objektplaner auch die Vorbereitung und das Management von Bauprojekten.

Am Ende der 60er, bzw. Anfang der 70er Jahre aber wurde ein Mangel von Aussagen zum Bedarf sowie zum Projektmanagement offenbar.

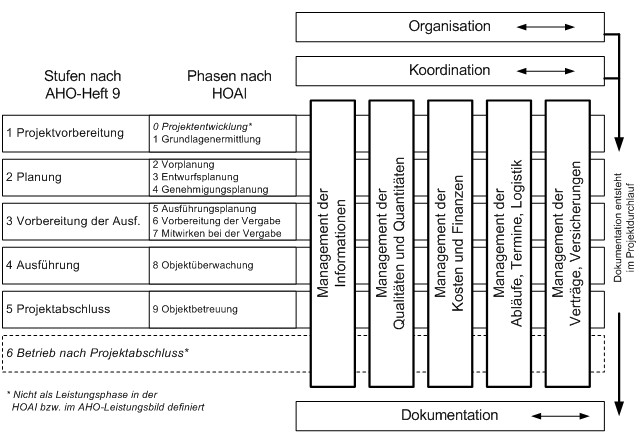

In Hinsicht Projektmanagement sollte dieser Mangel u. a. durch die Revision der alten Gebührenordnungen für Architekten (GOA) und Ingenieure (GOI) durch Einführung der HOAI (1975) für beide Berufsgruppen behoben werden. In ihr wurden zum ersten Mal im § 31 Projektsteuerungsleistungen genannt, deren Text eine dreiviertel Buchseite füllte. Es hat dann etwa zehn Jahre gedauert, bis die AHO-Fachkommission Projektsteuerung im Nov. 1996 „Untersuchungen zum Leistungsbild des § 31 HOAI und zur Honorierung für die Projektsteuerung – erarbeitet von der AHO-Fachkommission (Heft 9)“ als ein umfassendes Leistungsbild für die Steuerung von Projekten vorgelegt hat. Der § 31 der HOAI war damit obsolet und wurde bei der Revision der HOAI 2009 nicht mehr berücksichtigt.

Ein anderes Problem in dieser Zeit wurde sichtbar durch mangelhafte Aussagen zum Bedarf des Bauherrn. Bis zu dieser Zeit übernahmen die Objektplaner (bei Hochbauten die Architekten, bei Infrastrukturmaßnahmen die Ingenieure) die oft bruchstückhaften/unvollkommenen Vorstellungen ihrer Auftraggeber und entwickelten die dann weiter. Diese Phase eines Projektes, nämlich Bedarfsplanung, wird sehr oft, auch heute noch, mit der Phase vor der HOAI-Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung verwechselt und mit „Phase 0“ bezeichnet. Diesem Mangel abzuhelfen, wurde im Juli 1993 die DIN 18205 „Bedarfsplanung im Bauwesen“ als Entwurf (Gelbdruck) herausgegeben, und erst im April 1996 ist die DIN als erster verbindlicher Weißdruck erschienen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die komplette Neufassung der DIN 18205 im Nov. 2016 herausgekommen ist. Entgegen der Behauptung in dem o. g. Artikel ist die so wichtige Bedarfsplanung gerade bei komplexeren Immobilienvorhaben in Deutschland noch längst nicht Standard.

Mit Bedarfsplanung steht den Objektplanern ein breiter Strom von Informationen zur Verfügung, die den Projektstart und die ersten Leistungsphasen außerordentlich beschleunigen und damit schnelle Projektdurchlaufzeiten erlauben.

Wird Bedarfsplanung durch ein Kickoff-Meeting ersetzt, werden im Verlauf der Projektbearbeitung immer wieder neue Informationen ins Projekt eingebracht, die erst jetzt frühere Informationen ergänzen oder denen gar wiedersprechen und damit dauernde Änderungen erfordern, was jedes Mal ein volkswirtschaftlicher Schaden ist.

Bedarfsplanung ist die Ermittlung des Bedarfs und das hat mit dem Denken in Lösungen, was während des Architekturstudiums ausschließlich geübt wurde, nichts zu tun. Den Begriff „Leistungsphase 0“ für die Ermittlung des Bedarfs zu verwenden – und sie damit den HOAI-Leistungen zuzuordnen – ist ein Fehler. Die Kosten für Bedarfsplanung sind ausschließlich dem Auftraggeber zu zurechnen (DIN 276, KG 712). Risiken wegen fehlender/unzureichender Bedarfsplanung wiegen wesentlich schwerer als das Honorar dafür.

Bedarfsplanung (engl. Briefing) wurde zum ersten Mal in den USA vom Ingenieurbüro CPI als Methode entwickelt und in mehr als 1.500 Projekten mit Erfolg angewandt. Reinhard Kuchenmüller hat seit etwa 1995 in Fachaufsätzen dafür geworben, sich das so wichtige Know how für Bedarfsplanung anzueignen. Henn in München hat die Methode aus den USA mitgebracht und in Deutschland unter dem Namen „Programming“ als Marke schützen lassen. Hodulak und Schramm haben im Jahre 2011 die erste brauchbare Publikation über Bedarfsplanung[1] geschrieben. Und im Springer Verlag Berlin ist im vergangenen Herbst eine Kurzanleitung Bedarfsplanung[2] erschienen.

Ein dritter Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Einführung des Begriffs „Phase 0“ im neuen Bauvertrags- und Architektenrechts seit 1.1.2018. Die Architekten werden nach § 650 p BGB verpflichtet, „zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung der Ziele des Auftraggebers aufzustellen“ [3]. Dem Auftraggeber ist danach eine Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen. Dem Vernehmen nach wird hier keine Bedarfsplanung geschuldet, sondern lediglich eine grobe Abstimmung mit einer Kosteneinschätzung. Die Regelung soll dazu führen, dass der Architekt nicht vorprellt. Dem Auftraggeber steht ein Sonderkündigungsrecht nach § 650 r BGB zu, sobald der Architekt entsprechende Unterlagen erarbeitet hat.

In der Praxis funktioniert das von den Abläufen her nicht, denn die Ziele eines Vorhabens sind das Ergebnis einer Bedarfsplanung. Eine Kosteneinschätzung, ein Begriff, den die 276 nicht kennt, kann nur erarbeitet werden, wenn die Ziele in eine Lösung durch einen (mindestens) Vorentwurf der Baumassen durch den Architekten umgesetzt sind. Hier werden Leistungen der Leistungsphasen 1 und 2, gegebenenfalls sogar der Leistungsphase 3 „umetikettiert“ zu einer

Leistungsphase 0 mehr lesen