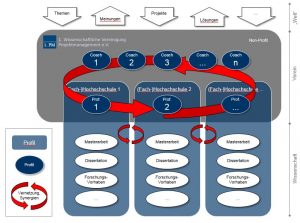

Unter der verantwortlichen Redaktion von Prof. Dr. Klaus Eschenbruch formuliert die 1. Wissenschaftliche Vereinigung Projektmanagement (1. WVPM) neun Thesen zum Endbericht der Reformkommission Bau von Großprojekten des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:

1

Spektakuläre Fehlsteuerungen prägen die Großprojektabwicklung im In- und Ausland. Seit einigen Jahren häufen sich Hiobsbotschaften bei deutschen Großprojekten, wie etwa der Elbphilharmonie in Hamburg, dem Berliner Großflughafen, Stuttgart 21, Bundesnachrichtendienst, Hochmoseltalbrücke oder generell dem Fernstraßenbau in Nordrhein-Westfallen. Dies war im Jahre 2013 Anlass für die Bundesregierung, über den Bundesverkehrsminister, vormals Herrn Ramsauer, später Herrn Dobrindt, die Reformkommission „BMVI, Bau von Großprojekten“ einzuberufen und zu leiten. Diese Reformkommission, bestehend aus 36 Mitgliedern, vornehmlich Verbandsvertretern, zum Teil auch Vertretern der Planungs- und Bauwirtschaft sowie Juristen, war aufgefordert, Probleme bei der Planung und Realisierung von Großprojekten zu ermitteln, Ursachen aufzuzeigen, sich mit möglichen Lösungen auseinanderzusetzen und Handlungsempfehlungen für mehr Kostenwahrheit, Kostentransparenz, Effizienz und Termintreue bei Großprojekten zu erarbeiten. Im Juni 2015 legte die Reformkommission ihren Endbericht vor; nach dessen Veröffentlichung hat die Reformkommission im Dezember 2015 die erste Phase ihrer Arbeit abgeschlossen. Der Endbericht enthält eine Vielzahl von Vorschlägen zur Prozessverbesserung über die gesamte Wertschöpfungskette von der Bedarfsermittlung bis zur Inbetriebnahme von Großprojekten. Zur Umsetzung organisierte sich die Reformkommission in 7 Arbeitsgruppen betreffend optimierte Planungsabläufe, BIM, Risikomanagement, Finanzierung, Recht, partnerschaftliche Projektzusammenarbeit und Projektsteuerung. Die auf ca. 100 Seiten zusammengetragenen Analysen und Empfehlungen sind in der Fachwelt auf ein unterschiedliches, überwiegend negatives Echo gestoßen. mehr lesen